Beurteilung von Apfelsorten hinsichtlich ihrer Eignung für den Biohochstammanbau

In einem sechsjährigen Projekt hat das FiBL Obstbauteam 167 Apfelsorten hinsichtlich ihrer Eignung für den biologischen Hochstammanbau in der Deutschschweiz beurteilt.

Der Anbau von Knospe-Verwertungsobst auf Hochstammbäumen ist aus drei Hauptgründen sinnvoll und wichtig:

- Hochstammbäume sind bei guter Sortenwahl und Pflege sowie Mechanisierung eine rentable Produktionsform für gesuchtes Mostobst,

- die hohe Mostqualität von Hochstämmen ist durch Ausschussware aus Niederstammanlagen nicht substituierbar und

- der Hochstammobstbau als wichtiges Kulturgut ist prägend für die Biodiversität und die Landschaftsgestaltung.

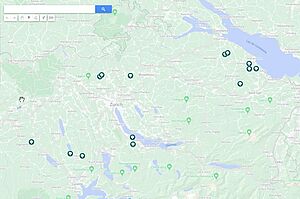

167 Sorten auf 14 Praxisbetrieben

In den Jahren 2016-2021 wurden im Rahmen des Projekts Produktionsförderung Biomostäpfel Hochstammbäume von insgesamt 167 Apfelsorten auf 14 Praxisbetrieben in der Deutschschweiz zirka Ende August/Anfang September auf folgende Parameter visuell bewertet: Befall mit Schorf, Marssonina und Mehltau sowie Laubvitalität, Wüchsigkeit und Ertrag..

Feuerbrandbefall wurde bei keiner Erhebung festgestellt, ist aber bei einer Sortenplanung ebenso zu berücksichtigen. Zur Ergänzung der Feldbeobachtungen wurden zu Beginn und am Ende des Projekts Befragungen bei den Produzentinnen und Produzenten zu ihren Beobachtungen und Erfahrungen durchgeführt.

Zusätzliche Herausforderung durch Marsonnina

Die seit 2014 in der Schweiz stärker auftretende Marssonina Blattfallkrankheit stellt besonders in extensiv bewirtschafteten Anlagen nebst Schorf eine zusätzliche Herausforderung dar. Ohne angemessenen Pflanzenschutzmassnahmen zeigten auch bisher bewährte, aber für Marssonina anfällige Sorten besonders in feuchten Jahren zum Teil starke Schädigung durch frühzeitigen Blattfall, Baumschwächung bis zu Absterbeerscheinungen. Deshalb ist bei der Sortenwahl im Bioanbau die Marssoninaanfälligkeit ein sehr wichtiges Kriterium geworden.

Frühe Behandlung wichtig

Auf den Erhebungsbetrieben konnte gezeigt werden, dass der Befall mit Schorf mit zwei bis drei, auf die Hauptinfektionen ausgerichteten Behandlungen während der Ascosporenphase (in der Regel von Ende März bis Mai) mit Kupfer, Schwefel, Schwefelkalk oder saurer Tonerde ausreichend reduziert werden kann.

Ab der Blüte können auch erste Marssonina-Infektionen auftreten, welche mit den Schorfbehandlungen miterfasst werden. Zusätzlich können besonders Marssonina-anfällige Sorten ab Ende der primären Schorfphase bis ca. Ende Juni mit 2-3 zusätzlichen Behandlungen mit saurer Tonerde oder Schwefelkalk geschützt werden.

Versuche aus dem Jahr 2023 haben gezeigt, dass für die Marssonina-Regulierung vor allem die Periode bis Ende Juni wichtig ist, da mit Spätbehandlungen die Befallsentwicklung aus frühen Infektionen nicht mehr gestoppt werden kann.

Prognosesysteme als wichtige Hilfsmittel

Prognosesysteme wie RIMpro ermöglichen bedeutende Schorf- und Marssoninainfektionen vorauszusagen und stellen damit ein wichtiges Hilfsmittel für gezielte Behandlungen dar. Bei der Auswertung der Beziehung zwischen Pflanzenschutzintensität und dem Auftreten von Marssonina in 11 Betrieben über einen Zeitraum von 6 Jahren zeigte sich, dass durch insgesamt 4 bis 6 Fungizid-Behandlungen pro Jahr der Krankheitsbefall ausreichend reduziert werden kann.

Bioeignung der Spezialmostsorten

Gemäss den Normen und Vorschriften für Mostobst des Schweizer Obstverbandes wird Mostobst in folgende Qualitätskategorien eingeteilt: Spezialmostäpfel, gewöhnlicheMostäpfel, Mostbirnen und übriges Mostobst, wobei Richtpreise für Spezialmostäpfel und Mostbirnen höher sind als für die übrigen Apfel- und Birnensorten.

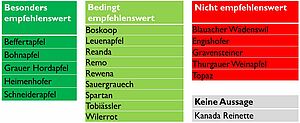

Aufgrund der Erhebungsresultate mit einer starken Gewichtung der Anfälligkeit gegenüber Schorf und Marssonina wurden die Spezialmostäpfel in die drei Kategorien besonders empfehlenswert, bedingt empfehlenswert und nicht empfehlenswert eingeteilt.

Beffertapfel, Bohnapfel, Grauer Hordapfel, Heimenhofer und Schneiderapfel

Die Sorten Beffertapfel, Bohnapfel, Grauer Hordapfel, Heimenhofer und Schneiderapfel haben sich für den Bioanbau als besonders geeignet gezeigt. Das liegt an ihrer Robustheit gegenüber Schorf, Mehltau oder Marssonina. Beffertapfel, Bohnapfel und Schneiderapfel haben selbst ohne direkten Pflanzenschutz nur eine geringe Anfälligkeit für Schorf und Marssonina gezeigt.

Die Sorten Boskoop, Leuenapfel, Reanda, Remo, Rewena, Sauergrauech, Spartan, Tobiässler und Wilerrot werden nur bedingt empfohlen. Boskoop zeigte sich als hochanfällig gegen Marssonina, Reanda, Remo und Rewena werden ab Ertragseintritt schwachwüchsig, Sauergrauech ist hochanfällig für Schorf und Feuerbrand und tropft. Spartan braucht je nach Standort einen erhöhten Pflanzenschutz, Tobiässler ist feuerbrand- und schorfanfällig und bei Wilerrot wird die teilweise ausgeprägte Alternanzneigung und die späte Ernte (Ende Oktober bis Anfang November) bemängelt.

Teilweise hochanfällige Sorten

Die Sorten Blauacher Wädenswil, Engishofer, Gravensteiner und Thurgauer Weinapfel werden für den Biolandbau nicht empfohlen, weil sie gegenüber Schorf oder Mehltau hochanfällig sind, was einen erhöhten Pflanzenschutz erforderlich macht. Topaz zeigte sich hochanfällig für Marssonina, ist schlecht schüttelbar und die Schorfresistenz ist nur schwach verankert. Blauacher Wädenswil und Gravensteiner sind Sorten, welche einen ausgeprägten vorzeitigen Fruchtfall haben (Tropfsorten). Die Sorte Kanada Reinette war an keinem der untersuchten Standorte vorhanden.

Keine nennenswerten Schorfdurchbrüche

In den letzten drei bis vier Jahrzehnten wurden auf Biobetrieben viele schorftolerante Apfelsorten (Resistenzgen Rvi6, früher Vf) wie Florina, Liberty, Topaz, Reanda, Rewena, Resi, Retina und weitere angebaut, auch unter dem Aspekt zusätzlich auch Tafelobst zu gewinnen.

Auf den Erhebungsbetrieben sind wohl vereinzelt Schorfdurchbrüche beobachtet worden, doch traten bei keiner Sorte nennenswerte Blatt- und Fruchtschäden auf. Dazu beigetragen hat, dass mehrheitlich ein minimaler Pflanzenschutz gegen Schorf besonders während der Ascosporenphase durchgeführt wurde.

Trotz Toleranz nur bedingt geeignet

Die meisten Produzent*innen der Erhebungsbetriebe beurteilen die schorftoleranten Sorten trotzdem als nur bedingt geeignet für den Hochstammanbau, da sie für eine klassische Oeschberg-Krone zu schwachwüchsig sind und sich deshalb höchstens als Hochstammspindel formieren lassen. Dies gilt vor allem für die Pillnitzer Re-Sorten (Reanda, Rewena, Resi, Retina usw.) sowie Liberty und Empire.

Als weiterer Kritikpunkt wurde genannt, dass die Äpfel im Herbst schlecht von den Bäumen fallen, sodass diese geschüttelt werden müssen. Als Stammbildner wird die frohwüchsige Sorte Schneider empfohlen, um dem schwachen Wachstum entgegenzuwirken. Re-Sorten auf eigenem Stamm sind zudem frostanfällig.

Eigenverwerter-Sorten: Edelchrüsler, Baar- und Hagapfel fallen auf

Nebst den Spezialmostsorten zeigten sich auch verschiedene andere Sorten als robust und als Ergänzung besonders für die bäuerliche Eigenverwertung geeignet. So wurde zum Beispiel der Baarapfel als ein robuster Massenträger mit hohen Polyphenolgehalten von den Produzent*innen hervorgehoben. Er zeigte lediglich eine gewisse, aber vertretbare Anfälligkeit für Fruchtschorf.

Die Sorte Edelchrüsler fiel durch ihre Robustheit, den kräftigen Wuchs und regelmässigen Ertrag auf. Der Wehntaler Hagapfel mit einer sehr kompakten Haupternte ist ebenfalls robust, wächst kräftig und lässt sich zu einer schönen Rundkrone formen. Sie wird derzeit an verschiedenen Standorten weitergeprüft. Alle drei Sorten sind auch als Tafelapfel für die Direktvermarktung geeignet.

Fazit: vier bis sechs Behandlungen führen zu akzeptablem Ergebnis

Bei den sechsjährigen Erhebungen auf 14 Biohochstammbetrieben in der Deutschschweiz zeigten sich grosse Unterschiede bei der Krankheitsanfälligkeit der verschiedenen Sorten. Mit 4 bis 6 Pflanzenschutzbehandlungen zu den Hauptinfektionen in der Phase Ende März bis Ende Juni konnte der Schorf- und Marssoninabefall auch bei anfälligeren Sorten auf ein akzeptierbares Niveau reduziert werden.

Das Projekt wurde unterstützt von Coop, Ramseier Suisse AG und Bio Suisse. Die beteiligten Produzent*innen waren: Felix Bruderer, Hans Brunner und sein Nachfolger Felix Wirz, Fredi und Werner Fankhauser, Ueli und Irmi Glauser, Werner Haab, Stefan Hafner, Jakob Kaufmann, Lukas Keller, Matthias Koloska, Christian Krieg, Sepp Küng † sowie seine Töchter Carmen und Karin, Roger Markwalder, Hans Oppikofer und Robert Schwander. Aus dem FiBL wirkten neben Thierry Suard Patrick Stefani, Andi Häseli, Michael Friedli, Sara Amsler, Jean-Charles Mouchet und Clémence Boutry mit.

Dieser Text ist eine Zusammenfassung des Projektberichts.

Weiterführende Informationen

Der Projektbericht (www.orgprints.org)

Das Prognosesystem RIMpro (Rubrik Pflanzenbau)

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 27.06.2024