Das Kuhhorn ist ein verkanntes Stoffwechselorgan

Die biologisch-dynamischen Bauern bekennen sich zum Kuhhorn. Sie haben in den Demeter-Richtlinien festgeschrieben, dass ihre Kühe Hörner tragen. Bei einigen Berufskollegen ist diese Regelung auf wenig Verständnis gestossen, sie sei emotional motiviert. Es gibt aber durchaus sachliche Gründe, das Horn als wichtiges Organ anzusehen.

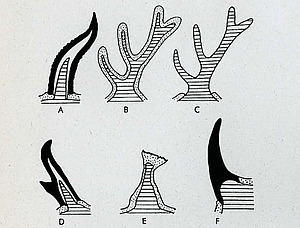

Querschnitt durch Hörner und Geweihe: A: echtes Horn mit Hornscheide und Knochenzapfen. B: Geweih mit Bast. C: gefegtes Geweih. D: Horn eines Gabelbocks. E: Horn der Giraffe. F: Horn des Nashorns. Knochen: Parallel schraffiert. Haut: Punktiert. Hornsubstanz: Schwarz. Foto: bio aktuell 6|1996

Ausgestochene Augen, kaputte Melkanlagen und aufgeschlitzte Euter? Oder lieber Verstümmelung des Viehs, Eingriff in die Natur? Die Diskussion für und gegen das Enthornen des Rindviehs steckt in der Sackgasse. Die einen können sich nie vorstellen, in ihrem Stall Kühe ohne ihren stolzen Kopfschmuck zu halten. Andere sind froh, endlich mit dem Risiko Horn aufgeräumt zu haben. Viele sind verunsichert und hin- und hergerissen.

Immer mehr Schweizer Bauern entscheiden sich für das Enthornen, wählen eine Massnahme, die in die Mode kommt. Je nach Schätzung sind heute bereits 20 bis 40 Prozent der Kühe enthornt. Viele Enthornungen, teils auch ausgewachsener Tiere, finden im Zusammenhang mit Stallumbauten statt, wenn umgestellt wird von Anbinde- auf Laufstallhaltung. «Gehörnte Kühe im Laufstall? Das geht nicht!» Diese Meinung ist noch weit verbreitet, obwohl es immer mehr Beispiele gibt, die zeigen, dass es geht.

Auch im Anbindestall, wo das Risiko für den Menschen höher ist als im Laufstall, wird zunehmend enthornt. Zum Problem können die Hörner vor allem dann werden, wenn die Tiere unregelmässig und nur während einiger Wochen im Sommer, etwa gemäss den Vorschriften des Tierschutzgesetzes, geweidet werden. Ein beachtliches Risiko stellen die Hörner auch auf Betrieben dar, auf denen die Kühe keine zentrale Rolle mehr spielen und nur nebenbei noch rasch besorgt werden.

Das Horn, da besteht kein Zweifel, birgt ein gewisses Risiko in sich, das zeigt auch die Statistik. Pro Jahr werden laut Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) in der Schweiz bis zu 400 bis 500 Unfälle registriert, die durch Hornstösse verursacht wurden, 30 bis 50 davon führen zu schweren Verletzungen mit Spitalaufenthalt, 2 bis 5, mehrheitlich durch Stiere verursacht, enden tödlich.

Stellt man die Hornunfälle ins Verhältnis zu allen Tierunfällen in der Landwirtschaft, so machen sie einen Sechstel davon aus. Von allen landwirtschaftlichen Unfällen werden nur rund 2 bis 3 Prozent durch Hornstösse verursacht. Um diesen geringen Anteil durch Enthornen zu vermeiden, müsste die gesamte Schweizer Herde enthornt werden. Und da stellt sich die Frage: Ist das vertretbar?

Selbstverständlich muss das Ziel sein, möglichst viele Unfälle zu vermeiden. Doch führen nicht auch andere Wege dahin? Eine ETH-Studie hat gezeigt, dass der Umgang des Menschen mit den Tieren ein entscheidender Faktor in der Risikobegrenzung darstellt. Darin läge ein grosses Potential, nur lässt sich dieser Faktor weniger leicht verändern als die Stirne des Rindviehs.

Knospe will weniger enthornen

Im Biolandbau ist die Frage des Enthornens besonders brisant, denn die Biorichtlinien verlangen in ihren Grundsätzen die artgerechte Haltung aller Nutztiere. Zweifellos stellt das Enthornen einen gravierenden Eingriff in die Eigenart des Rindes dar. Ist das Enthornen dennoch artgerecht?

Dieser Frage wird sich die VSBLO-Generalversammlung vom 17. September zu widmen haben. Dort wird der Antrag behandelt, in die Biorichtlinien aufzunehmen, das Enthornen sei auf ein Minimum zu beschränken. Für die Befürworter des Enthornens wird dieser Passus zu restriktiv sein und einen ersten Schritt zum Verbot darstellen. Die Gegner dieses zootechnischen Eingriffes werden befürchten, es werde damit ein Gummiartikel in die Richtlinien eingebaut, der nichts bringt. Damit wären wir wieder bei der eingangs erwähnten Diskussion angelangt: artgerechte Haltung versus Unfallverhütung. Der Stärkere gewinnt.

Wozu haben Kühe Hörner?

Noch wenig behandelt wurde in dieser Diskussion die Frage nach der Bedeutung des Hornes für das Tier. Da scheint zwischen den beiden Lagern der Konsens zu herrschen, die Hörner seien mehr oder minder wertlose Ausstülpungen, die man, je nach Standpunkt, einmal als Schmuck, einmal als Waffe betrachten könne. Ist das der Weisheit letzter Schluss? Kaum! Weitere Fragen tauchen erst auf, wenn allgemeine Tatsachen der Wissenschaft wie der Einfluss der Gene oder die Klassifikation in den Hintergrund gerückt werden, zugunsten der eigenen Anschauung. Durch die Betrachtung scheinbarer Äusserlichkeiten kann oft tiefer und schärfer geblickt werden als unter Verwendung des stärksten Elektronenmikroskops.

«Warum haben die Kühe Hörner?» Diese Frage stellte Rudolf Steiner, der Begründer der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, 1924 in einem Vortrag von Bauern - und beantwortete sie gleich selber. Mit dem Horn (und auch den Klauen) schaffe sich die Haut Stellen, um gewisse Kräfte, die aus dem Organismus hinausströmen wollen, in das Tier zurückzustrahlen. Diese zurückströmenden Kräfte stellt Steiner in Zusammenhang mit dem Stoffwechsel des Rindes und insbesondere mit der Verdauung.

Das Horn als Verdauungsorgan - auf den ersten Blick ein sonderbarer Gedanke. Sollten solche Kräfte und Zusammenhänge wirklich vorhanden sein, dann wäre zu erwarten, dass es auch anatomische Hinweise darauf gibt.

Horn und Zähne

Bei Tieren, die einen Zahn ihres Gebisses besonders stark entwickeln, verschwinden andere Zähne oder Zahngruppen. Diese Regel lässt sich überall im Tierreich beobachten. So fällt das Gebiss der Nagetiere durch die langen Nagezähne auf, die an ihrer Wurzel immer so viel nachwachsen, wie sie vorne abgenutzt werden. Dies geschieht auf Kosten der Eckzähne, die im Nagergebiss fehlen. Im Raubtiergebiss sind die Eckzähne zu langen und starken Reisszähnen umgewandelt. Dort fehlen die hintersten Backenzähne, die Molaren.

Das Gebiss des Elefanten ist besonders auffällig, weil es aus nur sechs Zähnen besteht. Zwei davon sind die ausserordentlich langen Stosszähne, die fast wie Hörner vom Kopf abstehen. Sie haben sich aus den oberen Schneidezähnen entwickelt. Alle anderen Zähne fehlen dem Elefanten - bis auf einen einzigen Backenzahn je Kieferhälfte, der bis zu sechsmal gewechselt wird.

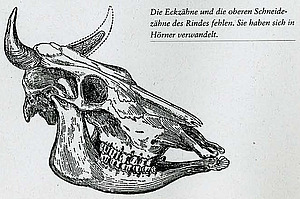

Das Gebiss des Rindes fällt ebenfalls durch seine Zahnlücken auf. Es fehlen ihm, wie für Wiederkäuer üblich, alle Eckzähne und die Schneidezähne des Oberkiefers. Nach obiger Regel müsste nun im Wiederkäuergebiss ein ausserordentlich ausgebildeter Zahn gefunden werden. Danach sucht man jedoch vergeblich. Zu wessen Gunsten sind die fehlenden Zähne dann verkümmert? Die Lösung ist am Gebiss nicht zu finden, doch stösst man auf eine andere Eigenheit des Rindes, wenn man in der nächsten Umgebung des Oberkiefers sucht: auf die Hörner. Diese sind zwar nicht aus Elfenbein, wie die Stosszähne des Elefanten, sondern aus Knochen- und Hornsubstanz gebildet. Zumindest von der Form her sind sie den Zähnen aber gar nicht so unähnlich.

Allgemein fehlen den Wiederkäuern Zähne, und die meisten tragen Stirnbeinaufsätze in Form von Hörnern und Geweihen. Es gibt aber Ausnahmen. Das Moschustier, ein kleiner, rehähnlicher Wiederkäuer im asiatischen Hochland, bestätigt den Zusammenhang zwischen Horn und Gebiss besonders deutlich. Es trägt am Kopf weder Hörner noch Geweih, im Gebiss aber bis zu sieben Zentimeter lange Eckzähne. Eine andere Ausnahme ist das Nashorn. Es ist kein Wiederkäuer, hat aber dennoch mit seinen hintereinanderliegenden Hörnern Aufsätze am Kopf. Ihm fehlen die Schneidezähne sowohl oben als auch unten. Zahnlücken gibt es auch ausserhalb der Klasse der Säuger. Die meisten Vögel haben überhaupt keine Zähne. Dafür tragen sie mit ihrem Schnabel einen mit Horn bewachsenen Aufsatz an ihrem Kopf.

Hörner können als verwandelte Zähne betrachtet werden. Die Bildung von Hörnern, Geweihen oder ähnlichen verhornten Organen steht stets in engem Zusammenhang mit dem ersten Organ des Verdauungskanals, mit dem Gebiss: Die Hörner entstehen auf Kosten von Zähnen, die im Gebiss verkümmern.

Horn und Magen

Die Speiseröhre der Wiederkäuer bildet vor dem Eingang zum Labmagen einen dreiteiligen Sack, die drei Vormägen. Auch diese Verwandlung steht im Zusammenhang mit der Bildung besonderer verhornter Organe. Auch beim Vogel mit seinem verhornten Schnabel ist das zu sehen. Seine Speiseröhre formt sich zu einem Kropf. Es handelt sich dabei zwar nicht um einen Magen im eigentlichen Sinn, doch immerhin um einen Beutel, in dem die Nahrung gelagert werden kann.

Auf das Nashorn trifft diese Speiseröhrenverwandlung trotz seiner Hörner nicht zu, es muss ohne Vormägen auskommen. Ganz ohne die Wiederkäuerverdauung ist es ihm aber offenbar auch nicht wohl. Nebst pflanzlicher Nahrung frisst es darum den Kot des Gnus, eines Wiederkäuers. Ein Teil des Futters des Nashorns hat also die Verdauungsprozesse eines Wiederkäuers durchlaufen. Das Nashorn «pachtet» in Ermangelung eigener Vormägen diejenigen eines anderen Tieres. Auch der Elefant mit seinen «Hörnern» im Gebiss hätte die Wiederkäuerverdauung dringend nötig. Seine Futterverwertung ist mit rund 40 Prozent etwa gleich schlecht wie die des Nashorns.

Das lässt folgende Vermutung zu: Tiere, die Hörner oder andere vom Kopf abstehende Aufsätze tragen, verwandeln ihre Speiseröhre in Vormägen oder zeigen zumindest eine Tendenz zum Wiederkäuer.

Wille zum Horn

An den beiden Pflanzenfressern Nashorn und Elefant lässt sich studieren, wie ein Tier zu Hörnern kommen kann. Im Vergleich zum Kuhhorn, das aus einer hohlen Hornscheide über einem knöchernen Hornzapfen besteht, ist das ausgefüllte Horn des Nashorns viel äusserlicher. Der Schädel bildet die Hornform mit seinen Knochen nicht nach, sondern weist an der Stelle der Hörner lediglich knöcherne Wülste auf. Ähnliche Wülste des Schädels, an der Stirne jedoch, fallen beim Elefanten auf. Als Anlage für Hörner, die er ausserhalb des Schädels ausbilden möchte, aber noch als Stosszähne im Gebiss tragen muss. Am Schädel des indischen Elefanten sind die Wülste gerade dort, wo bei der Kuh das Horn angewachsen wäre. Indessen sind die Stosszähne klein und beim weiblichen Tier kaum ausgebildet. Der afrikanische Typ mit seinen langen Stosszähnen trägt nur in der Mitte der Stirne einen Wulst, welcher an den Wulst am Scheitel vieler enthornter Kühe erinnert.

Horn und Sinnesorgane

Wer eine Kuh beim Wiederkäuen betrachtet, stellt fest, dass sie dabei ganz in sich gekehrt ist. Man könnte meinen, der Futterballen, den die Kuh mahlt, sei ihr eine Nebensache, und sie gebe sich genüsslich den Säften, Dämpfen und Gerüchen hin. Diese breiten sich nicht nur in der Umgebung der Kuh aus, sondern steigen beim Käuen innerlich durch die Schädelhöhlen bis in die Hörner auf. Dass sie in den beiden Höhlen der Knochenzapfen wahrgenommen werden können, braucht nicht eigens bewiesen zu werden. Man erinnere sich nur daran, wie subtil auch der Mensch ein gutes Essen mit mehr als nur seinem Geschmackssinn wahrnehmen kann. Und wenn nicht der ganze Organismus auf Essen eingestellt ist, zum Beispiel unter Stress, liegt die köstlichste Mahlzeit schwer im Magen. So lässt sich das Kuhhorn als eine Art Sinnesorgan verstehen.

Horn und Präparate

In einem besonderen Anwendungsbereich machen sich die biologisch-dynamisch wirtschaftenden Bauern den Zusammenhang zwischen Kuhhorn und Verdauung zunutze. Sie stellen mit Hilfe von Hörnern die beiden Präparate Hornmist und Hornkiesel her.

Das Horn besitzt die Fähigkeit, die genannten Kräfte im Organismus der Kuh aufzuhalten und zu reflektieren. Bei der Herstellung des Hornmistpräparates fällt dem Horn die gleiche Aufgabe zu. Die Hornscheide wird im Herbst mit Pflanzen gefüllt, die durch die Wiederkäuerverdauung verwandelt wurden, also mit frischem Kuhdung. Anschliessend werden die gefüllten Hörner für ein halbes Jahr in der Erde vergraben. Wenn der Bauer die Hörner aus dem Boden nimmt, befindet sich eine krümelige, wohlriechende Substanz darin; der Mist hat sich verwandelt. Im Frühjahr wird wenig Hornmistpräparat in viel Wasser aufgerührt und über die Felder gespritzt, um die biologische Aktivität des Bodens zu fördern.

Dem Horn kommt in der Herstellung des Präparates die gleiche Aufgabe zu wie am lebenden Tier. Anstelle der Verauungsorganisation der Kuh, deren Tätigkeit durch die mikrobielle Verdauung geprägt ist, haben wir den Mist im Horn, der auch mikrobiell umgewandelt wird. Anstelle des tierischen Organismus der lebenden Kuh haben wir die Erde oder den Bauernhof, die sich auch als Organismus betrachten lassen. Das Horn am lebenden Tier strahlt bestimmte Kräfte, die den Tierorganismus verlassen wollen, zurück in die Verdauung. Das vergrabene Horn hingegen fängt irdische Kräfte auf, um sie in den Mist zu senden. So sammeln sich im Präparat Kräfte an, die geeignet sind, das Bodenleben anzuregen.

Wenn auch diese Kräfte mit den heute in der Wissenschaft eingesetzten Methoden nicht messbar sind, so kann immerhin die Wirkung nachgewiesen werden. Im DOK-Versuch ist die Aktivität des Bodenlebens in den biologisch-dynamischen Parzellen am höchsten.

So revolutionär die Geschichte auch tönen mag: Neu sind diese Gedanken nicht. Vergangene Kulturen gaben dem Horn in ihren Sagen und Legenden eine ganz ähnliche Bedeutung in Form des Füllhorns. Das war ein Gefäss von schier unendlicher Lebenskraft, denn aus ihm wurde den Menschen immerwährend reiche Ernte beschert. Leer wurde es nie, es füllte sich laufend nach. Durch das Füllhorn schenkten die Götter der Erde die Fruchtbarkeit.

Alfred Schädeli

Weiterführende Informationen

Artikel im Heft bio aktuell 6|1996: Das Kuhhorn ist ein verkanntes Stoffwechselorgan

Behornte Kühe (Rubrik Rindvieh)

Letzte Aktualisierung dieser Seite: 05.05.2011