Betriebsspezifische Humuswirtschaft

Ziel der Humuswirtschaft auf dem Betrieb ist es, den Humusgehalt im Boden langfristig zu erhalten bzw. zu erhöhen. Dabei geht es um die Zufuhr von Biomasse und die Pflege des Bodens mit verschiedenen Methoden, um den Humusaufbau zu fördern.

Wichtige Praktiken der Humuswirtschaft sind Fruchtfolge, Gründüngung und Untersaaten, Kompostierung und (reduzierte) Bodenbearbeitung. Diese Methoden tragen dazu bei, organische Bodensubstanz aufzubauen oder auf einem hohen Niveau zu halten und damit die Bodenstruktur zu verbessern, die Wasser- und Nährstoffspeicherung zu erhöhen und die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu erhalten.

Viele Massnahmen für eine nachhaltige Humuswirtschaft lassen sich gut in die gängige landwirtschaftliche Praxis integrieren. Die Erfahrung zeigt, dass mit Interesse, Beobachtung und etwas Geduld für jeden Betrieb Lösungen gefunden werden können. Humuswirtschaft bleibt jedoch ein kontinuierlicher Lernprozess.

Planung einer betriebsspezifischen Strategie

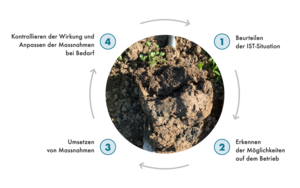

Für die Planung einer Humusstrategie ist es wichtig, die Einflussfaktoren auf betrieblicher Ebene zu kennen. Wie können diese Faktoren betriebsspezifisch optimal genutzt werden? Die folgenden vier Schritte können helfen, die Faktoren im Sinne des Humusaufbaus zu nutzen.

1. Beurteilen der IST-Situation

Mit dem Online-Tool humusbilanz.ch kann eine Humusbilanz über die ganze Fruchtfolge und den ganzen Betrieb berechnet werden. Der Humusrechner gibt eine Tendenz an, ob die Bewirtschaftung den Humusgehalt fördert oder abbaut. Die Humusbilanz vergleicht die Zufuhr und den Abbau von organischer Substanz unter Berücksichtigung des Tongehalts, des pH-Werts und der angebauten Kulturen. Die Zufuhr organischer Dünger wird ebenfalls berücksichtigt.

Die Humusbilanz ermöglicht eine grobe Einschätzung pro Parzelle sowie über den gesamten Betrieb. Eigene Beobachtungen und zusätzliche Parameter können helfen, über die Humusbilanz hinaus die Situation im eigenen Betrieb einzuschätzen und allfällige Defizite zu erkennen:

Bodenzustand

- Gibt es Ackerflächen mit Anzeichen von Erosion?

- Gibt es erosionsgefährdete Flächen, auf denen Acker- oder Gemüsebau betrieben wird?

- Gibt es Probleme mit oberflächlicher Verschlämmung oder Verdichtungen?

- Gibt es Stellen, an denen die Kulturen schlecht wachsen?

Bodenbearbeitung

- Wie und wie häufig erfolgt die Bodenbearbeitung auf dem Betrieb?

Geschlossene Kreisläufe

- Wie gut sind die Kreisläufe auf dem Betrieb geschlossen? Landen Futter und Stroh in Form von Mist, Kompost und Gülle wieder auf den Kulturflächen?

- Werden grosse Mengen an Raufutter, Stroh oder Ackerkulturen vom Betrieb weggeführt?

Fruchtfolge

- Wie hoch ist der Anteil an humuszehrenden und humusmehrenden Kulturen?

Untersaaten, Zwischenkulturen und Gründüngungen

- Werden sie in der Fruchtfolge bereits eingesetzt?

Zufuhr von Düngern und Kohlenstoffträgern

- Werden betriebsfremde Dünger zugeführt?

- Wie ist das Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis der zugeführten Dünger? Dienen sie der Düngung (viel Stickstoff) oder dem Humusaufbau (viel Kohlenstoff)?

2. Erkennen der Möglichkeiten auf dem Betrieb

Art und Umfang der Verbesserungsmöglichkeiten sind von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Die folgenden Fragen können Hinweise auf mögliche Verbesserungen geben.

Bodenbearbeitung

- Kann der Einsatz des Pflugs reduziert werden?

- Kann die Intensität der Bodenbearbeitung vor einzelnen Kulturen reduziert werden?

- Können einzelne Bodenbearbeitungsgänge ganz einspart werden?

Kulturen

- Welche humusmehrenden Kulturen könnten die Fruchtfolge anreichern?

- Verbleiben Erntereste auf dem Acker oder innerhalb des betrieblichen Nährstoffkreislaufs oder verlassen sie den Betrieb?

Gründüngungen

- Gibt es Anbaupausen von über vier Wochen, in denen noch keine Gründüngungen gesät werden?

Untersaaten

- Bei welchen Kulturen können zusätzlich Untersaaten eingesät werden (Getreide, Ölsaaten, Mais, Ackerbohnen)?

Zufuhr von Kohlenstoffträgern

- Lässt die Nährstoffbilanz die Zufuhr zusätzlicher Kohlenstoffträger wie Kompost zu?

Schlagspezifische Bewirtschaftung

- Kann auf erosionsanfälligen Flächen auf den Anbau von Kulturen mit geringer Bodenbedeckung verzichtet werden?

- Kann Ackerland in Hanglagen durch Dauergrünland ersetzt werden, oder können in Hanglagen Grünlandstreifen angelegt werden?

Bodendruck

- Kann das Maschinengewicht reduziert werden?

- Können die Anzahl Überfahrten im Grünland und im Ackerbau reduziert werden?

Verdichtungen

- Können verdichtete Böden tiefengelockert werden?

Extensivierung

- Können Flächen mit Stau- oder Grundwassereinfluss gezielt extensiviert werden?

3. Umsetzen von Massnahmen

Die vollständige Ausrichtung der Bewirtschaftung eines Landwirtschaftsbetriebs auf den Aufbau der organischen Bodensubstanz ist aus markt- und arbeitswirtschaftlichen und sozialen Gründen nicht möglich.

Die langfristigen Vorteile durch den Humusaufbau müssen gegen andere Betriebsinteressen abgewogen werden. Die Massnahmen, die auf dem Betrieb am einfachsten umzusetzen sind und den grössten Erfolg versprechen, sollten zuerst umgesetzt werden.

Um das finanzielle Risiko zu minimieren, empfiehlt es sich, Veränderungen nur dosiert vorzunehmen und bewährte Praktiken schrittweise anzupassen. Im Zweifelsfall kann es sinnvoll sein, Massnahmen zunächst auf Teilflächen zu testen. So können die Umsetzbarkeit und die kurzfristige Wirkung überprüft werden.

4. Wirkungskontrolle und Anpassung der Massnahmen

Die Prozesse im Boden sind komplex und können im Zusammenhang mit dem Humusgehalt zum Teil erst nach Jahren erkenn- und messbar sein. Da die Humusgehalte innerhalb einer Fläche aufgrund der Bodenart, aber auch im Jahres- und Fruchtfolgeverlauf je nach Witterung und Kultur stark schwanken, ist es schwierig, die Wirksamkeit einer einzelnen Massnahme zu überprüfen.

Aufgrund der Komplexität der Humusdynamik empfiehlt es sich, bei Massnahmen zur Förderung des Humusgehalts im Boden langfristig zu denken und Veränderungen über mehrere Jahre zu dokumentieren. Für die Dokumentation können Aufzeichnungen und Fotos hilfreich sein. Um Vergleichsmöglichkeiten zu haben, kann es auch sinnvoll sein, einen Teil einer Parzelle wie gewohnt weiter zu bewirtschaften oder auf eine gewählte Massnahme zu verzichten.

Veränderungen des Bodens und des Pflanzenwachstums müssen kurz- und langfristig beobachtet und mit verschiedenen Instrumenten gemessen werden. Zur Überprüfung der Ergebnisse stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Idealerweise werden dazu Spatenproben, Ertragserhebungen, analytische Messungen des Humusgehalts mittels Bodenanalyse und Humusbilanz kombiniert eingesetzt.

Jeremias Niggli, Daniel Böhler, Tim Schmid (FiBL)

Weiterführende Informationen

Merkblatt «Humuswirtschaft» (FiBL Shop)

Merkblatt «Bodenuntersuchungen für Biobetriebe» (FiBL Shop)

Agroscope Humusbilanz (Webseite humusbilanz.ch)

Spatenprobe BodenDok (Webseite Spatenprobe.ch)

Merkblatt «Bodenschutz und Fruchtfolge» (FiBL Shop)