Der Unterricht findet nicht nur im Schulzimmer statt: Die Klasse Q der Biodynamischen Ausbildung auf einer Wanderwoche im Jahr 2024. Foto: Goran Basic

Der bescheidene Eingang zur Biodynamischen Ausbildung in der Rheinau. Foto: Kathrin Preisig, Biodynamische Ausbildung

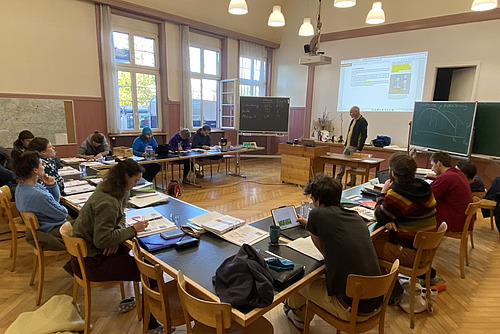

Der Eingang zur einzigen Schweizer Bioschule ist bescheiden. Die kunstvoll beschriftete Hintertüre des ehemaligen Restaurant Löwen im zürcherischen Rheinau entdeckt man erst im zweiten Anlauf. Das einzige Klassenzimmer befindet sich im früheren Theatersäli, das Mobiliar ist nicht mehr ganz taufrisch aber zweckmässig und das Deko liebevoll. Vor der Leinwand steht ein Kuhschädel, natürlich mit Horn. Die Wände zieren unter anderem die Porträts sämtlicher Schülerinnen in den vier Klassen.

Mindestalter 18 Jahre

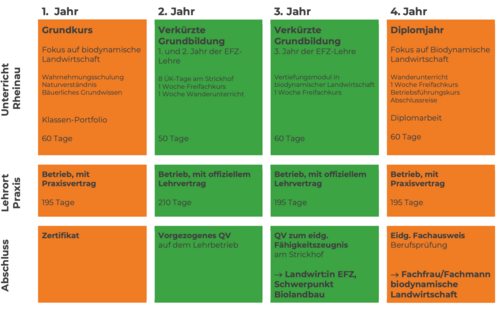

Dass es vier Klassen sind, ist nicht zufällig. Die Ausbildung dauert hier vier Jahre und das Resultat ist ein Abschluss Fachfrau/Fachmann biodynamische Landwirtschaft. In diesem Lehrgang wird die Grundausbildung zum Landwirten oder zur Landwirtin mit Eidgenössischem Fachzeugnis (EFZ) quasi eingefasst von den biodynamischen Komponenten. Das erste Jahr ist einem Grundkurs mit Fokus auf biodynamische Landwirtschaft gewidmet. Dann folgen zwei Jahre verkürzte Grundausbildung und zu guter Letzt das Diplomjahr. Das Mindestalter für die Aufnahme beträgt 18 Jahre.

Wer vor dem Eintritt bereits ein EFZ hat, kann die zwei mittleren Jahre überspringen. Umgekehrt kann man auch direkt in den EFZ einsteigen und den biodynamischen Fachausweis als zweiten Schritt absolvieren. Dies zum Beispiel für die Erlangung der Direktzahlungsberechtigung oder weil vor allem das agronomische Fachwissen reizt.

50 bis 60 Schultage pro Jahr

Der Lehrkörper besteht mehrheitlich aus Praktiker*innen, das Spektrum reicht von Landwirt*innen bis Forscher*innen. Heute steht Alfred Schädeli vor der 13-köpfigen Klasse R. Er ist Agronom, Landwirt, ehemaliger Bewirtschafter des FiBL Hofs und Präsident von Demeter Schweiz. Die Schüler*innen sind aufmerksam, einzig die schlafende Hündin Romy unter einem der Pulte scheint sich wenig für das Dargebotene zu interessieren.

Die Schulblöcke dauern jeweils eine Woche und finden monatlich statt, 10-11 mal pro Jahr, wie Kathrin Preisig und David Jacobsen erläutern. Sie sind beide ehemalige Absolventinnen der biodynamischen Ausbildung, deren erster Jahrgang sich 2013 an die Pulte setzte. Zuvor waren die Junglandwirt*innen in der sogenannten Wanderlehre ausgebildet worden, diese fand auf Demeter-Betrieben und an landwirtschaftlichen Bildungszentren statt.

«Etwas mehr Schüler*innen wäre nicht schlecht»

Die Klassen in der Rheinau umfassen derzeit zwischen 11 und 17 Schüler*innen. «Etwas mehr wäre nicht schlecht», konstatiert David Jacobsen, «pro Jahrgang könnten wir 20 Teilnehmende unterbringen». Während der Corona-Pandemie sei der Andrang deutlich grösser gewesen, erinnert sich Kathrin Preisig: «Damals haben uns die Leute gesucht und gefunden». Jetzt sei wieder eine Phase wo die biodynamische Ausbildung weniger gut gefunden werde.

Die Schulleitung hat deshalb die Werbung intensiviert, sei es über Social Media oder mit Flyeraktionen in diversen Institutionen. «Längerfristig hätten wir gerne zwei volle Klassen», ergänzt David Jacobsen, «das würde uns zwar vor räumliche Herausforderungen stellen, aber wir sähen uns gerne mit diesem Problem konfrontiert.»

Geissenglöcklein für das Pausenläuten

Eingeläutet wird der Unterricht mit einem Geissenglöcklein. Das Thema ist heute Fütterung, ein weites Feld. Alfred Schädeli beginnt mit der guten Wirkung von Torf und Rüeblisuppe gegen Kälberdurchfall, widmet sich dann in einem Einschub der saisonalen Abkalbung («ein gutes Konzept für standortgerechte Fütterung»), bevor er den unterdessen praktisch aufgegebenen Anbau von Futterrüben Revue passieren lässt. Diese habe ihn «mittelstark traumatisiert», sagt Schädeli mit Blick auf die anstrengende Handarbeit rund um die Ernte der «Runggle», wie sie berndeutsch heisst.

Schädeli arbeitet mit Wandtafel, Beamer sowie animierter Gestik und Mimik. Auch das Thema Kraftfutter kommt ausführlich zur Sprache, «obwohl es vielleicht nicht alle interessiert». Die Schüler beweisen mit ihrem Verhalten das Gegenteil, sie löchern den Lehrer mit Fragen, welche dieser geduldig beantwortet, bevor er sich von einem jungen Technikkenner aus dem Plenum die nächsten Schritte am Beamer erklären lässt.

100 Prozent Bio: Ein Alleinstellungsmerkmal

«Wir sind die einzige Ausbildung die einen integrierten EFZ auf 100 Prozent Bio anbietet», sagt David Jacobsen. Die ganze Institution sei Bio und biete mit EFZ und dem Fachtitel zwei staatlich anerkannte Abschlüsse. «Das ist ein Alleinstellungsmerkmal», so der Co-Schulleiter, nur in Tschechien gebe es etwas Ähnliches. Die Kosten für das erste Jahr belaufen sich für die Schüler*innen auf 18'000 Franken und das vierte Jahr kostet 9000 Franken. Davon erhält man rund einen Drittel zurück vom Bund. «Das ist unter dem Strich nicht wahnsinnig viel für einen Fachtitel», betont Jacobsen.

Dies auch, weil die beiden mittleren EFZ-Jahre für die Schüler*innen keine zusätzlichen Kosten verursachen. Die Schule finanziert diese durch Kantonsbeiträge, einzig der Kanton Thurgau konnte sich laut den Leitungspersonen bisher nicht zu einer Unterstützung durchringen, aber sie sind optimistisch, dass sich dies zeitnah ändert.

«Die meisten sehen sich nicht als Biodynamiker*innen»

Unterdessen ist es Mittag geworden und Lehrer Alfred Schädeli verabschiedet die Klasse in die wohlverdiente Pause. Die Schüler*innen sind aber noch keineswegs ermattet. Munter setzen sie auf dem kurzen Fussweg die Diskussionen fort. Dabei dreht sich fast immer vieles um die Land- und Ernährungswirtschaft und mögliche Verbesserungen, auch beim Zmittag in den Gebäulichkeiten der Sozialtherapie am idyllischen Klosterplatz. Die Institution gehört wie die biodynamische Ausbildung, das Gut Rheinau oder die Sativa Rheinau AG zu den Betrieben der Fintan Stiftung, die seit 1998 existiert.

Die Einbindung hilft, Snyergieeffekte zu generieren und Kontakte innerhalb der biodynamischen Szene zu pflegen. Die Ausbildung steht aber allen Biointeressierten offen. «Die meisten unserer SchülerInnen sehen sich nicht als Biodynamiker*innen», sagt David Jacobsen, «sie kommen an diese Schule, weil sie eine andere Landwirtschaft suchen und etwas Sinnstiftendes machen wollen». Folgerichtig müssen auch nur zwei von vier Lehrjahren auf einem Demeterbetrieb absolviert werden.

Biodynamische Ausbildung wird noch aussergewöhnlicher

Die biodynamische Ausbildung wird mit dem aktuellen Revisionsprozess für die landwirtschaftliche Grundbildung noch exklusiver: «Bisher war man im ersten Jahr in einer konventionellen Klasse und im zweiten – mit etwas Glück – in einer reinen Bioklasse», sagt Kathrin Preisig. Die Bioklassen fallen nun aber weg, neu wird integriert unterrichtet.

«Den gesamtheitlichen Ansatz mit der Grundfrage ‹wie macht man Landwirtschaft im natürlichen Kontext?› gibt es nicht, sondern es werden die Unterschiede zur konventionellen Landwirtschaft erläutert», ergänzt David Jacobsen. Er ist sich mit Preisig einig, dass es umgekehrt sein müsste: Die Grundausbildung ist biologisch und wer Interesse hat, kann sich in Zusatzfächern über den Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Kunstdünger informieren lassen. Doch bis dahin ist der Weg wohl noch weit.

Adrian Krebs, FiBL

Weiterführende Informationen

Biodynamische Ausbildung (demeterausbildung.ch)

Informationen zur Stiftung Fintan (www.fintan.ch)

Das Interview mit den Schüler*innen (bioaktuell.ch)